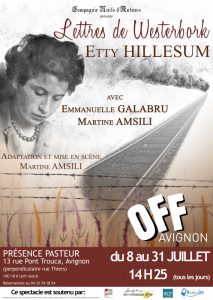

Lettres de Westerbork

Etty Hillesum

Adaptation théâtrale et Mise en scène : Martine Amsili

Cette pièce a été jouée en Avignon (2012 & 2013 ). Retrouvez la présentation de la pièce et la revue de presse.

La scène représente le camp de Westerbork, On voit ça et là, les objets qui retracent la vie d’Etty. Des valises, des couvertures, des vêtements, des chaussures maculées de boue. Un fil de fortune pour le linge, un bureau est en désordre, sur une table, des colis de nourriture reçus la veille attendent leur destinataire, partout du papier, des cahiers, des stylos, des pages et des pages pour écrire.

Emmanuelle entre à jardin, une lettre et un stylo à la main ; elle avance lentement avant scène. Elle relit la lettre qu’elle vient d’écrire. De temps à autre elle corrige avec son stylo un mot. Elle porte une robe des années 40.

EMMANUELLE :

A Han Wegerif et autres. Westerbork, lundi 23 novembre 1942. 1 heure de l’après-midi, dans le cagibi des Mahler, où Eichwald est en train de me faire chauffer de la panade.

Mes chéris, j’aimerais bien arriver à terminer enfin une lettre pour vous. Celle-ci est la cinquième que je commence. On voit ici trop de choses et l’on éprouve trop de sentiments contradictoires pour pouvoir écrire. Du moins, moi, je ne peux pas. Je ne vous envoie donc qu’un petit salut rapide. Et je pense que je ne tarderai pas à devoir rentrer pour me faire achever dans un abattoir de première classe, je ne vaux rien, j’en suis très triste, il y aurait tant à faire ici, mais j’ai quelque chose de détraqué, je « marche » aux analgésiques et, un de ces jours, sans crier gare, je vais sans doute me retrouver devant vous, mes chéris. Rien à y faire. Dire que je suis ici depuis trois jours à peine, cela semble déjà des semaines. L’endroit n’est plus aussi idyllique. qu’en été, oh non ! Vous savez quoi ? Je m’en tiens à ce petit bonjour pour cette fois-ci, je vais dormir avant de reprendre ma marche sans fin à travers les baraques et dans la boue. Quel dommage que je ne puisse pas rester, je le voudrais tant ! Vleeschhouwer entre à l’instant, je lui donne cette lettre à emporter. A plus tard. Au revoir, chers tous, et pardonnez ce petit mot hâtif et griffonné. Très affectueuses pensées d’Etty.

Emmanuelle vient s’asseoir à jardin, plie sa lettre, la cachette. Martine entre du linge à la main, le dépose sur le banc, s’assoit à cour, et écrit Emmanuelle prend le linge et l’étend à cour.

MARTINE (écrivant) :

A Han Wegerif et autres. Westerbork, dimanche 29 novembre 1942. Dimanche soir. Père Han, Käthe, Hans, Maria,

Un simple bonjour. Vous écrire d’ici m’est impossible, non par manque de temps, mais par trop pleins d’impressions. Trop de choses, ici, fondent sur vous à la fois. Je crois que cette seule semaine me fournirait de quoi raconter pendant un an sans interruption. Je suis sur la liste des « permissions »pour samedi prochain. Quel privilège que de pouvoir encore sortir d’ici et de vous revoir tous ! Je suis heureuse de ne pas avoir pris la poudre d’escampette dès les premiers jours ; de temps à autre je me laisse tomber pour une heure sur mon lit, et la machine repart. Valise, vêtements et couvertures sont arrivés à bon port.

Emmanuelle revient s’asseoir à jardin. Elle écrit. Martine continue d’écrire, rêveuse.

EMMANUELLE : (écrivant) :

Les Mahler prennent formidablement soin de moi. Il est huit heures et demie du soir et je me tiens une fois de plus dans leur petite pièce accueillante, une véritable oasis. A côté de moi, Vleeschhouwer est plongé dans un livre. Mahler, sa femme et deux amis font une partie de cartes. Le petit Eichwald, mon fidèle fournisseur de lait, assis par terre dans un coin à côté du chien Humpie, découd le manteau de Speyer pour en faire un blouson. Le frère de Stertznbach (ceci pour Hans) est en train d’écrire des lettres et, tout à l’heure, reprendra le récit de ses souvenirs en prison. Le réchaud de tante Lée a un air familier dans son coin, on y concocte toutes sortes de bonnes choses pour la communauté.

MARTINE :

Tout, ici n’est que paradoxe.

EMMANUELLE : (écrivant) :

Je suis pelotonnée dans un coin et j’écris par bribes. Et voici qu’entre une personne de plus, un garçon de Kattenburg qui doit partir par le convoi de demain matin. Et tout cela dans une pièce de deux mètres sur trois. Le chauffage central est allumé, oui vous avez bien lu et les hommes sont en bras de chemise tant il fait chaud.

MARTINE :

Que d’histoires lugubres !

EMMANUELLE :

Dans les grandes baraques, où beaucoup s’étendent sans draps ni couvertures, sans matelas, à même les sommiers de métal, on meurt de froid. Dans les petites maisons, reliées au chauffage central, une chaleur étouffante vous empêche de dormir la nuit. Je loge dans l’une de ces petites baraques d’habitation avec cinq de mes collègues. Lits superposés deux par deux. Ces lits son très branlants et lorsque ma voisine du dessus, une grosse Viennoise, se retourne dans son sommeil, tout l’édifice tangue comme un navire dans la tempête. Et, la nuit, les souris rongent nos lits et grignotent nos provisions, pas vraiment le grand calme.

MARTINE (écrivant) :

Ce que je fais ici, au juste ?

Je louvoie avec mes cinq malheureux gobelets de café parmi les centaines de gens.

EMMANUELLE :

De temps à autre, je me sauve, tout bonnement malade d’impuissance.

MARTINE :

Comme l’autre jour, lorsqu’une vieille femme était tombée en syncope dans un coin et que l’on ne trouvait pas une goutte d’eau dans tout le camp, la conduite étant coupée. Et puis les gens d’Ellecom sont arrivés. On les a immédiatement transportés à l’hôpital, je suis passée de lit en lit, plongée dans un abîme de stupéfaction : je ne comprends toujours pas que des êtres humains en viennent à se malmener de la sorte et qu’on puisse encore en parler tranquillement.

EMMANUELLE :

Mardi prochain, j’ai rendez-vous à ce sujet avec Paul Cronheim, le wagnérien et maître Spier ; j’aimerais bien m’atteler à la tâche dans ce domaine des nourritures spirituelles ; on verra si j’obtiens quelque chose. Ici, le tableau n’est guère brillant : vie de nomades, clochardisation, boue. Cet après-midi, j’ai visité quelques grandes baraques, certains mioches vous donnaient l’impression de mourir à petit feu sous vos yeux.

MARTINE :

Mes enfants, ce que je vous écris n’est pas très réjouissant, et pourtant je suis contente d’être ici. La santé laisse encore un peu à désirer, toutes sortes de petits maux ont l’air de rôder ici ou là, enfin nous verrons bien.

EMMANUELLE :

Cette lettre mérite à peine son nom, mais j’avais gardé trop mauvaise conscience de l’unique petit mot déprimé que je vous avais envoyé. Westerbork m’a littéralement englouti, je refais surface à la fin de la semaine. Non, d’ici on ne peut pas écrire et l’on n’aura pas trop d’une grande partie de sa vie pour « digérer » cette expérience. Et c’est merveilleux de pouvoir revenir vers vous la semaine prochaine. Merci de votre lettre, Père Han. Et mille affectueuses pensées pour vous tous et à la fin de la semaine. Etty.

MARTINE (écrivant) :

A deux sœurs de la Haye. Amsterdam, fin décembre 1942.

Bien sûr, cette fois encore, je suis revenue de la Lande chargée de diverses commissions, comme d’habitude.Une ex-soubrette soignée pour des calculs biliaires voulait avoir sa teinture pour les cheveux. Une jeune fille ne pouvait pas quitter sa chambre car elle n’avait pas de chaussures. Et tant d’autres menus faits. Et puis il y avait une autre mission dont j’avais promis avec empressement de m’acquitter, mais qui s’est mise à me peser de plus en plus, je n’ai pas encore donné suite à la demande du docteur Herbert Kruskal, et la maladie qui m’a immobilisée quelques semaines n’en ai pas l’unique raison…

Martine écrit silencieusement.

EMMANUELLE : (écrivant) :

L’un des derniers soirs avant mon départ, je suis entrée dans son petit bureau sobrement installée,où il travaillait parfois jusqu’à une heure avancée de la nuit. Il avait l’air fatigué, menu et pâle. On commençait à se sentir dans la peau d’un vieillard, ces derniers mois. Cette maudite guerre finirait pourtant bien un jour…D’abord, on voudrait aller se réfugier un long moment au fond d’une grande forêt pour oublier beaucoup de choses.

MARTINE :

Et puis l’on aimerait bien aller visiter Malaga et Séville car, à l’endroit où l’on voudrait conserver le souvenir de ces deux villes, on avait encore une place vide. Nous en vînmes subitement à ces deux sœurs de La Haye, l’une blonde et l’autre brune, je ne le sais plus exactement. Mais, demanda-t-il lorsque je serais de nouveau en congé à Amsterdam, est-ce que je voulais bien leur écrire pour leur parler à ma manière de la vie à Westerbork ?

EMMANUELLE :

« Oui dis-je, croyant comprendre ; il est certainement indispensable de garder le contact avec l’arrière.»

MARTINE (écrivant) :

Votre ami Herbert Kruskal était presque indigné : l’arrière ? Mais ces deux femmes représentent pour nous beaucoup plus que l’arrière, elles sont une part de notre vie. » Et dans la tristesse de ce petit bureau nu, tandis que la soirée s’avançait, il me parla de vous avec un enthousiasme si communicatif que j’accédai volontiers à sa demande et acceptai de vous écrire. Mais, pour être franche, maintenant je suis bien ennuyée : que vous dire au juste de la vie à Westerbork ?

(Début Musique n°1Début Musique Mahler symphonie N°5)

EMMANUELLE :

J’y suis venue la première fois dans l’été. Jusqu’à ce moment là, tout mon savoir sur la Drenthe se résumait à ceci : on y voyait beaucoup de dolmens. Et voilà j’y trouvais soudain un village de baraques en bois, serti entre ciel et lande avec en son milieu un champs de lupins d’un jaune éblouissant et des barbelés tout autour. Il y avait là des vies humaines à ramasser par brassées. A dire vrai, je ne m’étais jamais doutée que sur cette lande de Drenthe, des émigrés allemands étaient détenus depuis quatre ans.

MARTINE :

Les premiers jours, je parcourais le camp comme on feuillette un livre d’histoire. J’y ai rencontré des gens qui avaient été internés à Buchenwald et à Dachau à une époque où ces noms ne représentaient pour nous que des sons lointains et menaçants.

EMMANUELLE :

En un mot, on avait l’impression de voir matérialisé devant soi un peu du destin, du Schicksal juif des dix dernières années.

MARTINE :

Durant cet été 1942, c’était il y a des années, nous semble-t-il :les premiers occupants du camp ont assisté avec stupéfaction à la déportation massive des juifs de Hollande vers l’Est de l’Europe.

(Fin Musique n°1 Musique Mahler symphonie N°5)

EMMANUELLE :

Un soir d’été, j’étais en train de manger ma ration de choux rouge en bordure de ce champ de lupins tout jaune qui s’étendait entre notre cantine et la baraque de désinfection et je déclarai d’un ton méditatif et inspiré :

MARTINE :

« Il faudrait écrire la chronique de Westerbork. »

EMMANUELLE :

A ma gauche un homme d’un certain âge, lui aussi mangeur de chou rouge, répondit :« Oui, mais il faudrait être un grand poète. »

MARTINE :

Il avait raison, il faudrait être un grand poète, les récits journalistiques ne suffisent plus.

EMMANUELLE :

Toute l’Europe se change peu à peu en un immense camp. Toute l’Europe pourra bientôt disposer du même genre d’amères expériences. Si nous nous bornons à nous rapporter mutuellement les faits nus : familles dispersées, biens pillés, libertés confisquées, nous risquons la monotonie.

MARTINE :

Et les barbelés et la ratatouille quotidienne n’offrent pas matière à anecdotes piquantes pour les gens de l’extérieur, je me demande d’ailleurs combien il restera de gens à l’extérieur si l’Histoire continue à suivre longtemps encore le cours où elle s’est engagée.

EMMANUELLE :

Vous voyez bien, j’en étais sûre, ma description de Westerbork est mal partie ; dès le début je m’enlise dans des considérations générales.

On s’avise, en effet, que les matières premières de la vie, si j’ose dire, sont partout les mêmes et qu’en n’importe quel endroit de cette terre on peut donner sens à sa vie ou alors mourir, que la Grande Ourse Brille avec la même rassurante fixité au-dessus d’un trou perdu ou d’une grande ville.

MARTINE :

Et que par conséquent l’ordre de l’univers ne semble nullement perturbé …

EMMANUELLE :

Je voulais dire en fait ceci : je ne suis pas poète et, de surcroît, je me sens assez désemparée devant cette promesse faite au docteur Herbert Kruskal. Car si chargé d’émotion que soit pour nous le nom de Westerbork, ce nom qui continuera à résonner dans notre vie jusqu’à la fin de nos jours, je serais aujourd’hui encore bien en peine de savoir exactement ce que vous en dire.

MARTINE :

Mais le lendemain de cette soirée, je le rencontrai dans l’étroit passage pavé entre les baraques 14 et 15. Il était coiffé de son inimitable feutre, que l’on dirait égaré au milieu de toutes ces planches et de ces portes basses. Il marchait vite, car il avait faim, mais trouva le temps de me jeter au passage : «Vous penserez à ce que je vous ai demandé, n’est-ce pas ? Et je vous assure, ce sera pour vous aussi un véritable enrichissement de faire la connaissance de ces deux sœurs. »

EMMANUELLE :

Et voilà pourquoi je me retrouve malgré tout, beaucoup plus tard que prévu, devant quelques feuilles de papier blanc… (Début Musique n°1Début Musique Mahler symphonie N°5)

MARTINE :

Oui, Westerbork …

PROJECTION N° 1 pancarte de Westerbork (jardin)

EMMANUELLE :

Il n’y avait ici pas un papillon, pas une fleurette, pas le moindre vermisseau», m’assurent, tout excités les anciens « résidents» du camp. Et à présent ? Je vous donne au hasard un extrait de l’inventaire : il y a un orphelinat, une synagogue, une morgue et une fabrique de semelles en pleine expansion. J’ai entendu parler de la construction d’un asile d’aliénés et le complexe des baraques hospitalières, qui s’étend continuellement, compte déjà mille lits, d’après les derniers chiffres que je connaisse.

PROJECTION N°2 théâtre Westerbork (cour)(FinMusique n°1 MusiqueMahler symphonie N°5)

MARTINE :

Il y a une salle de théâtre qui, dans un passé glorieux où la notion de « convoi » restait à inventer, a servi de cadre à un Shakespeare affreusement mutilé. Aujourd’hui la même scène est occupée par des bureaux et des machines à écrire. Il y a de la boue, tant de boue qu’il faut avoir un soleil intérieur accroché entre les côtes si l’on veut éviter d’en être psychologiquement victime.PROJECTION N°3 Westerbork baraques dans la boue (jardin)

EMMANUELLE :

Notre camp n’a qu’un étage et pourtant on y surprend une multitude d’accents aussi impressionnante, que si la tour de Babel avait été élevée parmi nous : bavarois et groninguois, saxon et frisson oriental, allemand avec un accent polonais ou russe, hollandais avec un accent allemand et vice versa, amsterdamois et berlinois, et j’attire votre attention sur le fait que notre établissement couvre au maximum un peu plus d’un demi-kilomètre carré.

MARTINE (écrivant) :

Les barbelés ne sont qu’une question de point de vue…

EMMANUELLE :

Si seulement ces barbelés se contentaient d’entourer le camp, on s’y retrouverait, mais c’est aussi à l’intérieur, autour des baraques et entre elles, que ces fils si caractéristiques du xx e siècle serpentent en un réseau labyrinthique et impénétrable.

MARTINE :

De temps à autre, on rencontre des gens au visage ou aux mains couverts d’égratignures.

EMMANUELLE :

Le soir, on entend parfois des coups de feu claquer sur la lande, comme ce jour où un aveugle en s’égarant s’était un peu trop approché des barbelés …

MARTINE :

Vous pensez si l’on se bouscule sur ce demi-kilomètre carré ! Car tout le monde n’est pas, bien sûr, comme cet homme qui bourra un jour son sac à dos pour monter dans le train de son propre mouvement et qui répondit aux questionneurs qu’il voulait être libre de partir quand bon lui semblait à lui.

EMMANUELLE :

Cela m’a fait penser à ce juge romain qui disait à un martyr :

MARTINE :

« Sais-tu que j’ai le pouvoir de te tuer ? »

EMMANUELLE :

Et l’autre :

MARTINE :

« Mais savez-vous que j’ai le pouvoir d’être tué ? »

EMMANUELLE :

Mais à part cela on se bouscule tout de même beaucoup à Westerbork c’est une vraie mêlée, comme, après le naufrage, autour du dernier bout de bois auquel s’accrochent désespérément beaucoup, beaucoup trop de gens en train de se noyer.

MARTINE :

On préfère rester, même dans cette province perdue, la plus déshéritée de Hollande, et passer l’hiver derrière les barbelés plutôt que de se laisser entraîner au fin fond de l’Europe vers des contrées et des destinations inconnues, d’où seuls des échos très rares et très vagues sont parvenus à présent à ceux qui sont demeurés ici.

EMMANUELLE :

Mais le quota doit être rempli et le train aussi, ce train qui vient chercher sa cargaison avec une régularité presque mathémathique. On se dit certains jours qu’il serait plus simple de partir soi-même une fois pour toutes « en convoi », plutôt que de devoir être témoin, semaine après semaine, des angoisses et du désespoir des milliers et des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants, d’infirmes, de débiles mentaux, de nourrissons, de malades et de vieillards qui glissent entre nos mains secourables en un cortège ininterrompu.

MARTINE :

Mon stylo ne dispose pas d’accents assez graves pour vous donner une image tant soit peu fidèle de ces convois.

EMMANUELLE :

Lorsque le premier convoi est passé entre nos mains nous avons cru un moment ne plus pouvoir jamais rire ou être gai, nous nous sommes sentis changés en d’autres êtres, soudain vieillis, étrangers à toutes nos anciennes amitiés.

MARTINE :

Mais ensuite, lorsqu’on revient parmi les hommes, on s’aperçoit que partout où il y a des hommes il y a de la vie, et que la vie est toujours là dans ses innombrables nuances « avec un rire et une larme », pour parler comme les romans populaires.

EMMANUELLE :

Lors des premiers convois de rafles, en voyant arrivés des gens en pantoufles et en sous-vêtements, tout Westerbork, en un mouvement unanime d’effroi et d’héroïsme s’est dépouillé jusqu’à sa dernière chemise. Et l’on a tenté, dans une coopération parfois admirable avec l’arrière, defournir aux partants le meilleur équipement possible. (silence)

MARTINE :

Mais quand on songe à tous ceux qui sont allés presque nus au-devantdes rigueurs de l’hiver est-européen, et à cette mince couverture qui était parfois tout ce que nous pouvions leur distribuer dans la nuit, quelques heures avant le départ …

EMMANUELLE :

« Il en faut beaucoup pour nous effrayer, entendait-on dire à beaucoup d’entre eux. Si nous en avons réchappé, nous nous tirerons aussi de cette nouvelle épreuve. »

MARTINE :

Les récits des juifs de Heerlen, de Maastricht et de je ne sais quelles autres villes de la région bourdonnaient des adieux grandioses que les Limbourgeois leur avaient réservés dans leur exode. Les catholiques nous ont promis de prier pour nous et ils savent le faire, ma foi, mieux que nous ! » disait l’un d’eux.

EMMANUELLE :

Il y avait de tout jeunes enfants qui refusaient une tartine tant que leur père et leur mère n’étaient pas servis.

MARTINE :

Nous avons vécu une journée étrange lorsqu’un transport nous amena des catholiques juifs ou des juifs catholiques comme on voudra, nonnes et moines portant l’étoile jaune sur leur habit conventuel.

EMMANUELLE :

Les hommes au crâne rasé, battus et maltraités, qui déferlèrent ce jour-là chez nous, portés par la même vague que les catholiques, avançaient en trébuchant dans ce hangar de bois, le geste mal assuré, et tendaient leurs mains vers le pain, qui ne suffisait pas.

MARTINE :

Un jeune juif s’arrêta devant nous, il flottait dans sa veste, mais un indestructible sourire moqueur perça à travers le maquis noir de sa barbe lorsqu’il nous dit :

EMMANUELLE :

«Ils ont fait mine de casser le mur de la prison avec ma caboche, mais elle était plus dure que le mur !»

MARTINE :

Parmi la foule des têtes rasées se détachaient curieusement de celles, bandées de blanc, des femmes traitées contre les poux à la baraque de désinfection, et qui avaient un air de honte et de chagrin sur le visage.

PROJECTION N°4 Femmes poux (jardin)

EMMANUELLE :

De petits enfants s’endormaient sur le plancher poussiéreux ou jouaient à la guerre entre les jambes des grandes personnes. Deux tout-petits volettent, sans défense, autour du corps massif d’une femme étendue sans connaissance dans un coin : ils n’y comprennent rien, 1eur mère reste couchée sans un geste et ne leur répond pas.(silence)

Plus tard, quelqu’un m’a raconté que, le soir même, il a vu un groupe de religieux s’avancer dans la pénombre entre deux baraques obscures en disant leur chapelet, aussi imperturbables que s’ils avaient défilé dans le cloître de leur abbaye.

MARTINE :

Et n’est-il pas vrai que l’on peut prier partout, dans une baraque en planches aussi bien que dans un monastère de pierre et plus généralement en tout lieu de la terre où il plaît à Dieu, en cette époque troublée, de jeter ses créatures ?

EMMANUELLE :

Ceux qui jouissent du privilège exténuant pour les nerfs de pouvoir rester à Westerbork « jusqu’à nouvel ordre » sont exposés à un grave danger moral, celui de l’accoutumance et de l’endurcissement.

MARTINE :

La somme de souffrance humaine qui s’est présentée à nos yeux durant les six derniers mois et continue à s’y présenter chaque jour dépasse largement la dose assimilable par un individu durant la même période. C’est pourquoi l’on entend répéter autour de soi tous les jours et sur tous les tons : « Nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas sentir, nous voulons oublier aussi vite que possible. »

EMMANUELLE :

Il me semble qu’il y a là un grave danger.

MARTINE :

C’est vrai, il se passe des choses que notre raison, autrefois n’aurait pas crues possibles. Je crois qu’à chaque événement correspond chez l’homme un organe qui lui permet d’assimiler cet événement.

EMMANUELLE :

Si nous ne sauvons des camps, que notre peau et rien d’autre, ce sera trop peu. Ce qui importe, en effet, ce n’est pas de rester en vie coûte que coûte, mais comment l’on reste en vie.

MARTINE :

Je sais, ce n’est pas si simple, et pour nous, juifs, moins encore que pour d’autres, mais si, au dénuement général du monde d’après-guerre, nous n’avons à offrir que nos corps sauvés au sacrifice de tout le reste et non ce nouveau sens jailli des plus profonds abîmes de notre détresse et de notre désespoir, ce sera trop peu.

De l’enceinte même des camps, de nouvelles pensées devront rayonner vers l’extérieur, de nouvelles intuitions devront étendre la clarté autour d’elles et, par-delà nos clôtures de barbelés, rejoindre d’autres intuitions nouvelles que l’on aura conquises hors des camps au prix d’autant de sang et dans des conditions devenues peu à peu aussi pénibles.

Mais la souffrance, sous quelque forme qu’elle nous touche, n’appartient-elle pas, elle aussi, à l’existence humaine ?

(Silence)

Je m’aperçois tout à coup que j’ai très, largement dépassé les limites du service que votre ami Herbert Kruskal m’avait innocemment demandé ! Je devais vous parler de la vie à Westerbork, non vous exposer mes idées personnelles. Je n’y puis rien, cela m’a échappé …

EMMANUELLE :

Mais les vieilles gens ? Tous ces vieillards usés, ces infirmes ? A quoi bon leur jeter à la face mes principes philosophiques ? De toute l’histoire de Westerbork, le chapitre le plus triste sera sûrement celui consacré aux personnes âgées. Il sera peut-être encore plus poignant que l’épisode des martyrs d’Ellecom, dont l’irruption mutilée a fait courir un frisson d’horreur par tout le camp.

PROJECTION N°5 Hellecom

MARTINE :

Mais avez-vous jamais entendu parler de soldats de quatre-vingts ans, brandissant pour seule arme la canne blanche des aveugles ?

(Silence)

PROJECTION N° 6 Vieillards.

EMMANUELLE :

Et nous restions plantés là, plutôt pantois pour tout vous dire. Nous avions déjà pris le pli et à chaque nouveau convoi nous nous demandions, le plus naturellement du monde : « y avait-il beaucoup de vieillards et d’infirmes, cette fois ? »

MARTINE :

Une petite vieille avait oublié ses lunettes et sa fiole de pilules « à la maison », sur la cheminée : comment faire pour les récupérer, demandait-elle, et d’ailleurs, où se trouvait-elle exactement et où l’emmenait-on ? Une femme de quatre-vingt-sept ans s’accrochait à ma main avec tant de force que j’ai cru qu’elle ne la lâcherait plus jamais. (Tout de suite)PROJECTION N°7 autres vieillards

EMMANUELLE :

Et ce petit monsieur de soixante-dix-neuf ans. Cinquante-deux ans de mariage, me dit-il, sa femme en traitement à l’hôpital d’Utrecht et lui, on allait I’emmener loin de la Hollande dès le lendemain… Je pourrais continuer ainsi pendant des pages et des pages, vous n’auriez encore qu’une faible idée de cette masse traînante, trébuchante, effondrée, démunie, de ses questions naïves et puériles.

MARTINE :

En l’espace de quelques mois, la population de Westerbork, grossie d’alluvions diverses, est passée de mille à environ dix mille personnes. PROJECTION N° 8 beaucoup de gens.

EMMANUELLE :

De toutes les pénuries dont souffre Westerbork, la pénurie de place est certainement la pire. Sur une population de dix mille personnes, deux mille cinq cents environ sont logées dans les deux cent quinze pavillons.

MARTINE :

La grande détresse, la détresse criante de Westerbork ne commence vraiment que dans ces immenses baraques élevées à la hâte, dans ces hangars de planches disjointes bourrés de cargaison humaine. Sous le ciel bas, des centaines de personnes font sécher du linge. Les châlits de fer s’entassent sur trois niveaux.

EMMANUELLE :

Ces malheureux Français ne se doutaient pas que, les lits qu’ils construisirent jadis pour leur ligne Maginot, des juifs exilés dans quelque lande perdue de Drenthe passeraient leurs nuits anxieuses, peuplées de cauchemars.

MARTINE :

Ces châlits, on y vit, on y meurt, on y mange, on y est cloué par la maladie, on y passe des nuits sans sommeil, à écouter les enfants qui pleurent, à ressasser la même question : pourquoi ne reçoit-on à peu près aucune nouvelle des milliers et des milliers de gens qui sont partis d’ici ?

EMMANUELLE :

Sous les lits aux montants de fer s’empilent des valises, et pendent des sacs à dos : pas d’autre place disponible. Le reste du mobilier se compose de tables de bois brut et d’étroits bancs de bois. Quant aux conditions d’hygiène mieux vaut que cette pudique relation n’en dise rien, sinon je me verrais forcée de vous imposer certains détails peu ragoûtants.

PROJECTION N° 9 châlits

MARTINE :

Disséminés dans l’immense salle, quelques poêles dispensent juste assez de chaleur pour les petites vieilles qui s’agglutinent en cercle autour d’eux. Comment fera-t-on pour passer l’hiver dans ces baraques ? Nous nous posons encore la question…

EMMANUELLE :

Ces grands entrepôts humains ont tous été montés de la même façon en plein champ de boue et équipés avec la même sobriété.

MARTINE :

Des conditions de vie semblables ne suffisent apparemment pas à produire des êtres humains semblables.

EMMANUELLE :

Parmi ceux qui échouent sur cet aride pan de lande de cinq cents mètres de large sur six cents de long, on trouve aussi des vedettes de la vie politique et culturelle des villes.

Autour d’eux, les décors de théâtre qui les protégeaient ont été soudain emportés par un formidable coup de balai et les voilà, encore tout tremblants et dépaysés, sur cette scène nue et ouverte aux quatre vents qui s’appelle Westerbork.

MARTINE :

Ils longent les minces barbelés, et leurs silhouettes vulnérables se découpent en grandeur réelle sur l’immense plaine du ciel. Il faut les avoir vus marcher ainsi … On s’aperçoit aujourd’hui qu’il ne suffit pas, dans la vie, d’être un politicien habile ou un artiste de talent. Lorsqu’on touche au fond de la détresse, la vie exige bien d’autres qualités. Oui, c’est vrai, nous sommes jugés à l’aune de nosultimes valeurs humaines.

Ce long bavardage vous a peut-être induites à supposer que je vous ai effectivement donné une description de Westerbork. Mais lorsque j’évoque à part ce camp de Westerbork avec toutes ses facettes, son histoire mouvementée, son dénuement matériel et moral, je sens que j’ai lamentablement échoué. Et de surcroît, il s’agit d’un récit très subjectif. Je conçois qu’on puisse en faire un autre, plus habité par la haine, l’amertume et la révolte. L’absence de haine n’implique pas nécessairement l’absence d’une élémentaire indignation morale. Je sais que ceux qui haïssent ont à cela de bonnes raisons.

Mais pourquoi devrions-nous choisir toujours la voie la plus facile, la plus rebattue ? Au camp, j’ai senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. Et je pense, avec une naïveté puérile peut-être mais tenace, que si cette terre redevient un jour tant soit peu habitable, ce ne sera que par cet amour dont le juif Paul a parlé jadis aux habitants de Corinthe au treizième chapitre de sa première lettre.

PROJECTION N°10 treizième chapitre de Paul, première lettre aux Habitants de Corinthe à jardin. Projection les mots défilent à cour :

J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Emmanuelle se lève et vient s’accroupir près du sac à dos à jardin. Emmanuelle remplit son sac à dos de vêtements. Emmanuelle dit la lettre, prend son sac à dos pour appui, s’empare de la lettre posée à ses côtés et écrit sa lettre rapidement. Martine écrit.

EMMANUELLE :

Mariette,

Ne soyons pas trop matérialistes : quelques jours de plus ou de moins, que nous ayons eu ou non le temps de nous voir, c’est dommage, mais au fond des choses cela ne change rien entre nous, n’est-ce pas ? J’aurais pourtant aimé te voir, mais l’occasion s’en représentera, j’en suis absolument certaine. Il est tard, je ne peux te dire comme je suis fatiguée. Tu demandes à lire mon journal ; parce que c’est toi, je laisse ici un de ces malheureux cahiers, on y trouve vraiment n’importe quoi, petite indiscrète ! Si jamais tu es triste, épanche donc ton âme sur un chiffon de papier et envoie le tout à Etty, je te garantis qu’elle te répondra. Mon Dieu ! quel travail de remplir ce sac à dos ! Je ne prends pas congé de toi car nous ne nous séparons pas vraiment. Je te souhaite mille bonheurs, ma chérie. Etty

MARTINE :

A Han Wegerif et autres. Westerbork, lundi 7 juin 1943.

EMMANUELLE :

Westerbork, mardi 8 juin 1943.

MARTINE :

A Han Wegerif et autres. Westerbork, mardi 29 juin 1943

EMMANUELLE : A Johanna et Klaas Smelik et autres. Westerbork, samedi 3 juillet 1943

MARTINE :

A Christine van Nooten. Westerbork le 31 juillet 1943.

Sur fond de chants d’oiseaux haut dans le ciel, PROJECTION N°11 Drenthe, à jardin, PROJECTION N°12 camp de Westerbork, à cour, PROJECTION N°13 baraques dans la boue, à jardin, PROJECTION N°14 soldats, à cour, PROJECTION N°15 une guérite sur pilotis, à jardin, PROJECTION N°16 champs des lupins jaunes et mauves, à cour, PROJECTION N° 17 à jardin des barbelés PROJECTION N°18 une locomotive à cour, PROJECTION N°19 des enfants et adultes et personnes âgées dans le train à jardin. PROJECTION N° 20 Baraquements. Emmanuelle rêvasse en écrivant de temps à autre. Bruit du train qui s’en va, bruit du train qui arrive, bruit du train qui s’en va, bruit du train qui arrive…(Martine baille pose ses deux mains sur la table et s’endort.)

VOIX OFF N°1

EMMANUELLE :

A Maria Tuinzing. Westerbork . Juin 1943.

Mariette,

Écris donc un petit mot à Etty pour lui donner de tes nouvelles. Es-tu gaie, es-tu triste, cours-tu à droite et à gauche ou goûtes-tu la paix du foyer, que dit Ernst, que dit Amsterdam, que fait Père Han, Kâthe ne se couche t-elle pas trop tard ? Moi, je marche dans la boue entre des baraques de bois, mais en même temps j’arpente les couloirs de cette maison qui m’a abritée pendant six ans. Je suis installée en cet instant précis à une table encombrée dans une petite salle pleine de brouhaha, et en même temps je suis assise à mon cher bureau toujours en désordre. Je vois ici beaucoup de gens qui disent nous ne voulons rien nous rappeler d’« avant », sinon la vie au camp nous deviendrait impossible. Et moi, je vis justement si bien parce que je n’oublie rien de cet « avant » (qui n’en est d’ailleurs même pas un pour moi) et que je continue sur ma lancée.

(Martine se réveille ,vient à terre à cour et écrit rapidement sur un petit bout de papier de fortune)

MARTINE :

Je suis aux anges, Maria, on m’a attribué aujourd’hui quatre baraques hospitalières, une grande et trois petites, je suis chargée de vérifier si les malades ont des vivres ou des bagages à faire venir de 1?« arrière ». Ce qui est merveilleux, c’est que désormais je puis accéder librement à tout le complexe hospitalier, à n’importe quelle heure du jour ou presque.

EMMANUELLE :

Plus tard. Prends ces quelques mots comme ils viennent, chère petite, ici on n’a guère le loisir d’écrire, dans ma pensée les lettres que je t’envoie sont beaucoup plus longues. Je vais bien et je suis contente, au fond je vis exactement comme à Amsterdam, parfois je n’ai même pas conscience d’être dans un camp, singulière faculté que je me découvre ! Et vous me demeurez tous si proches que je ne ressens même pas votre absence. Jopie m’est un allié précieux. Le soir, nous regardons derrière les barbelés, le soleil s’enfoncer dans les lupins violets. Et puis j’aurai probablement une nouvelle permission. Écris-moi. Au. revoir ! Etty.

MARTINE :

A Han Wegerif et autres. Westerbork. 26 juin 1943.

Eh oui, mes enfants, me revoilà. Je poursuis mon babillage sur un petit bout de papier de rencontre. Je quitte à l’instant mon cher papa. Il est en train de vivre des moments historiques, il vient de manger une assiette de chou et, ce matin, il a même bu du lait, lui qui avait toujours proclamé : « Plutôt la Pologne qu’un verre de lait ! »

(Emmanuelle se lève et vient milieu scène)

EMMANUELLE :

Son voisin est un Russe, un colosse angélique qui guide chacun de ses gestes maladroits et qui siffle la nuit lorsqu’il ronfle trop fort. Quatre cents pensionnaires de l’hôpital doivent faire partie du prochain convoi, dit-on. C’est un vrai calvaire de traverser ces baraques, surtout celles où sont alitées toutes ces petites vieilles.

(Martine se lève et vient milieu scène)

MARTINE :

Chacune s’accroche à vous et vous supplie : « Je ne suis pas du nombre, n’est-ce pas, il n’y a pas de raison ? » Ou bien : « Ils ne vont tout de même pas nous chasser d’ici ? Et le sempiternel : « Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi ? » Hier, une très vieille femme malade, maigre et rabougrie, m’a demandé avec une naïveté d’enfant : «Vous croyez que nous aurons des soins médicaux en Pologne ? »

EMMANUELLE :

Dans ces cas-là, je préfère m’esquiver. On a peine à comprendre comment des gens qui ont pourtant toute une vie derrière eux peuvent être à ce point attachés au malheureux bout de carcasse qui leur reste. Mais chacun veut vivre jusqu’à la paix, revoir ses enfants et sa famille et cela, c’est une aspiration bien naturelle au fond.

MARTINE :

Nous attendons d’un jour à l’autre un convoi en provenance du Théâtre hollandais, dont on suppose qu’il poursuivra directement sa route vers la Pologne. De Jaap, nous ne savons qu’une chose : il est au Théâtre. Je vais tenter l’impossible pour le faire retenir ici, mais on ne peut forcer aucune décision et chacun doit apprendre à porter le destin qui lui échoit, c’est tout.

EMMANUELLE :

A l’instant, la femme qui fait le ménage chez Kormann me dit : « Vous, vous êtes toujours aussi radieuse. » Personnellement, je vais ici aussi bien que jamais et que partout ailleurs. Certes, de temps à autre, je me sens un peu fatiguée, brisée, étourdie de soucis, mais ce sont ceux de chacun ici et pourquoi ne les partagerait-on pas fraternellement pour les porter ensemble ? J’ai ici beaucoup de bons moments. Mechanicus, avec qui je fais des promenades sur l’étroite bande de terre aride entre fossé et barbelés, me lit chaque jour ce qu’il a glané depuis le matin.

MARTINE :

On noue ici des amitiés qui suffiraient à enrichir plusieurs vies. Je regrette d’avoir si peu le temps d’écrire, j’aurais tant à raconter, que j’emmagasine à votre intention pour plus tard, oui, plus tard. Et maintenant, il est l’heure d’attaquer le chou cavalier, un des classiques gastronomiques de ce camp.

Martine s’asseoit à cour. Emmanuelle prend une page et un stylo sur la table à cour puis va s’asseoir sur la valise à cour . Elle écrit sur ses genoux…

MARTINE

Mes parents étant ici, je fais évidemment partie de ceux qui veulent rester au camp coûte que coûte. C’est le cas de la plupart d’entre nous, chacun ou presque a de la famille au camp, qu’il espère pouvoir protéger par sa présence aussi longtemps que possible. D’où ce paradoxe : alors que tout le monde ici donnerait ce qu’il a de plus cher pour quitter Westerbork, quelques-uns d’entre nous vont en être expulsés de force. La plus grande agitation, règne dans les esprits. Et malgré tout, on en revient toujours à la même constatation : par essence la vie est bonne, et si elle prend parfois de si mauvais chemins, ce n’est pas la faute de Dieu, mais la nôtre. Cela reste mon dernier mot même maintenant, même si l’on m’envoie en Pologne avec toute ma famille. Bon, il est temps de me mettre en quête de maman et de Mischa. Au revoir, à bientôt. Etty.

Martine sort.

EMMANUELLE :

Je suis assise sur ma valise dans notre petite cuisine, les autres pièces sont si pleines qu’on n’y ferait pas tenir un chat. Mais passons aux détails pratiques. Je joins quelques tickets de pain. Cela dérangerait-il beaucoup Frans que vous l’appeliez pour lui demander d’envoyer un peu de Sanovite ? Au fait, Frans est-il toujours là ? Maman ne mange presque rien, elle supporte très mal le pain d’ici, je serais contente de pouvoir lui donner de temps en temps un peu de Sanovite. Cela ne vous ennuie pas trop, dites-moi, que je vous importune de la sorte ? J’espère que les tickets de savon ne sont pas périmés, j’avais encore oublié de les envoyer. Ici, je fais la lessive moi-même dans un baquet, devant la maison, et nous étendons le linge sur un fil, système un peu primitif, mais qui marche.

Martine entre avec foulard à jardin.

MARTINE :

C’est curieux, depuis ce dernier transport de rafle, je n’ai plus faim, plus sommeil, plus rien et pourtant je me sens très bien, on concentre à tel point son attention sur les autres que l’on s’oublie soi-même et c’est fort bien ainsi. Mine voudra bien transmettre nos amitiés à Milli Ortmann, à qui j’écrirai aussi dès que je pourrai. Espérons qu’on arrivera à faire sortir Mischa de Westerbork, le séjour ici ne lui vaudrait rien à la longue ; mais, tant que ses parents ne seront pas en sécurité, il n’y aura rien à tirer de lui. J’arrête ici cette relation éprouvante pour vos yeux. Un salut à tous ceux qui me sont si chers, vous savez qui ! Au revoir ! Etty.

Post Sriptum. Voudriez-vous m’envoyer quelques timbres la prochaine fois.

(silence)

(Emmanuelle se lève et va s’asseoir à cour et écrit silencieusement.Martine lit la lettre qu’elle a écrite pendant la projection.)

PROJECTION 21 TEXTE DÉFILANT

Etty choisit de devenir résidente du camp de Westerbork…Elle ne sortira plus mais ne change pas pour autant sa vision des événements qui se déroulent devant elle et qui fait partie intégrante de sa vie. Ses amis à plusieurs reprises veulent la cacher mais son destin est en marche et lui appartient. Elle décide d’apporter son aide à son peuple et reste avec sa famille. Elle ne va cesser d’écrire, de peindre sans relâche ces moments historiques .

MARTINE :

A Johanna et Klaas Smelik et autres. Westerbork, samedi 3 juillet 1943

Jopie, Klaas, chers amis,

Juchée sur mon châlit, au troisième étage, je vais me hâter de déchaîner une petite bacchanale épistolaire tant qu’il en est encore temps : dans quelques jours, la barrière retombera sur notre libre correspondance, je deviendrai « résidente » du camp et n’aurai plus droit qu’à une lettre par quinzaine, que je devrai remettre ouverte. Et j’ai encore à vous parler de quelques petites choses. Ai-je vraiment pu écrire une lettre qui vous a donné à penser que je perdais courage ? J’ai peine à le croire. Il y a des moments, c’est vrai, où l’on pense ne pas pouvoir continuer. Pourtant, on continue toujours, on finit d’ailleurs par s’en rendre compte, seulement le paysage autour de vous paraît soudain changé : un ciel bas et lourd pèse sur vous, votre sentiment de la vie est bouleversé et vous avez soudain un cœur tout gris, vieux de mille ans.

EMMANUELLE :

Mais il n’en va pas toujours ainsi. L’être humain est une créature étonnante. On vit ici dans une misère indescriptible. Dans les grandes baraques, on vit vraiment comme des rats dans un égout. On voit beaucoup d’enfants dépérir. On en voit aussi beaucoup d’autres bien-portants. La semaine dernière nous est arrivé en pleine nuit un convoi de prisonniers. Visages cireux et diaphanes. Jamais je n’ai vu sur des visages autant d’épuisement et de fatigue que cette nuit là. Des litières de papier sur le sol pour les malades. Pour le reste, des wagons nus avec un tonneau au milieu et soixante-dix personnes debout dans un fourgon fermé. On ne leur permet d’emporter qu’une musette. Je me demande combien arrivent vivants. Et mes parents se préparent à un de ces convois.

Avec papa, je me suis promenée l’autre jour en luttant contre une espèce de vent de sable ; il est charmant, comme toujours, et montre un beau stoïcisme. Il m’a dit d’un ton aimable et tranquille, avec détachement : « En fait, je préférerais partir en Pologne au plus tôt, j’en aurais plus vite fini, j’y passerais en trois jours, cela n’a plus aucun sens de prolonger cette existence dégradante. Et pourquoi ce qui arrive à des milliers d’autres me serait-il épargné ? » Puis nous nous sommes amusés de ce paysage de circonstance, un vrai désert malgré des lupins mauves, des œillets des prés et de gracieux oiseaux qui ressemblent à des mouettes. « Les juifs au désert ! Il y a longtemps que nous connaissons ce paysage ! » (Un silence) Cela vous pèse parfois bien lourd, voyez-vous, un petit papa si gentil et qui par moments serait prêt à renoncer. Mais ce sont des sautes d’humeur. Il est aussi d’autres moments où nous rions ensemble et nous étonnons d’une foule de choses.

MARTINE :

Je voulais seulement vous dire : oui, la détresse est grande, et pourtant il m’arrive souvent, le soir, quand le jour écoulé a sombré derrière moi dans les profondeurs, de longer d’un pas souple les barbelés, et toujours je sens monter de mon cœur, je n’y puis rien, c’est ainsi, cela vient d’une force élémentaire, la même incantation : la vie est une chose merveilleuse et grande, après la guerre nous aurons à construire un monde entièrement nouveau et, à chaque nouvelle exaction, à chaque nouvelle cruauté, nous devrons opposer un petit supplément d’amour et de bonté à conquérir sur nous-mêmes. Nous avons le droit de souffrir, mais non de succomber à la souffrance. Et si nous survivons à cette époque indemnes de corps et d’âme, d’âme surtout, sans amertume, sans haine, nous aurons aussi notre mot à dire après la guerre. Je suis peut-être une femme ambitieuse : j’aimerais bien avoir un tout petit mot à dire.

EMMANUELLE :

Un être humain ne reçoit peut-être pas plus de souffrance à endurer qu’il ne le peut, et si la limite est atteinte, il meurt de lui-même. Il y a ici, parfois, des gens qui meurent d’avoir l’esprit brisé, parce qu’ils ne saisissent plus le sens de leurs épreuves, des gens jeunes. Les vieux, les très vieux, s’enracinent encore en un sol plus puissant et acceptent leur sort avec dignité et stoïcisme. Ah ! on voit ici tant de gens différents et l’on surprend leur attitude face aux questions les plus ardues, aux ultimes questions … Je vais essayer de vous décrire comment je me sens, mais je ne sais si mon image est juste. Quand une araignée tisse sa toile, elle lance d’abord les fils principaux, puis elle y grimpe elle-même, n’est-ce pas ? L’artère principale de ma vie s’étend déjà très loin devant moi et atteint un autre monde. On dirait que tous les événements présents et à venir ont déjà été pris en compte quelque part en moi. Je les ai déjà assimilés, déjà vécus et je travaille déjà à construire une société qui succédera à celle-ci. La vie que je mène ici n’entame guère mon capital d’énergie, le physique se délabre bien un peu, et l’on tombe parfois dans des abîmes de tristesse, mais dans le noyau de son être on devient de plus en plus fort.

Portrait d’Etty Hillesum